本文

都市計画の基礎~都市計画区域とはなんですか?~

都市計画区域って何ですか?

都市計画とは、皆さんが安全で快適に生活ができる『都市=まち』を作るための計画のことです。都市計画では、住みやすい『まち』を作っていくために、「土地利用」や「建物の建て方」のルール、また、道路や下水道、公園・緑地など、生活する上で「必要な施設の計画」を定めることができます。また、農地や自然環境などを保全していくルールを作ることもできます。

ルールがなく、皆さんが好き勝手に『まち』を作ると、雑然として、生活しづらい『まち』になってしまいます。

都市計画区域は、様々な都市計画を定めることができる「土俵」のようなもので、家などの建物を建てる際に建築基準法の「集団規定」というルールが適用されます。

都市計画区域にはどんな制限があるの?

1 建物を建てるときは、「建築確認申請」が必要になります。

安全で快適なまちづくりを進めるため、建物を建てるときは、設計内容が建築基準法等の基準に適合しているかどうかをチェックする「建築確認」という手続が必要になります。工事にかかる前に「建築確認申請書」を提出し、チェック後に交付される「確認済証」を受けてから工事に着手できるルールが適用されます。

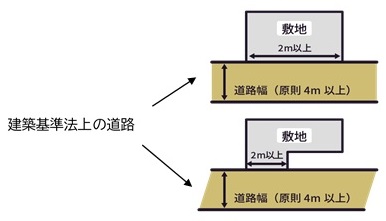

2 建物を建てるときは、「建築基準法上の道路」に敷地が2m以上接していることが必要です。

(1) 建物の敷地は、原則、「建築基準法上の道路」に接しなければなりません。これを接道義務といいます。(建築基準法第43条第1項)

(2) 接道義務は、他人の敷地を通らず直接自分の敷地に出入りすることや災害時の避難又は消防活動などで支障がないようにすることを目的に規定されています。

「建築基準法上の道路」とは?

次のようなものが該当します(建築基準法第42条第1項)。

(1) 国道、県道、市道で、幅員4m以上のもの

(2) 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路

(3) 都市計画区域に編入された時点において、現に存在していた道であって、幅員4m以上のもの

(4) (1)、(2)の法律等による新設・変更の事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの

(5) 宅地分譲 (新たな開発)で造られたものであって、特定行政庁の指定を受けた道路

敷地に接する道の幅員が4m未満の場合は、どうなるの?

敷地に接する道が、上記のような4mに満たないものであっても、1.8m以上の幅員があり、都市計画区域に編入された時点で、既に建物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定したものは、「建築基準法上の道路」として取り扱うことができます。

このことは、建築基準法第42条第2項に規定されていますので、この道路のことを「2項道路」と呼んでいます。

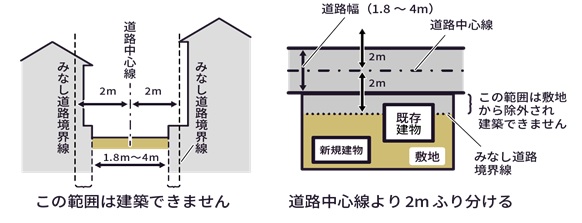

2項道路に面した敷地に建築を行う場合は、下図に示すとおり、4mの空間を確保するために、道路中心線から両側に2mずつ後退させたライン(みなし道路境界線)まで敷地を下げて建築計画を立てる必要があります(道路の反対側が川や崖等の場合は、境界線から4m後退しなければならない場合があります。)。

なお、2項道路に指定されると、その道は建築基準法上の道路として制限を受けることになり、建築物(門、塀等を含む。)を後退した部分に突き出して建築してはならないことになります(建築基準法第44条第1項)。

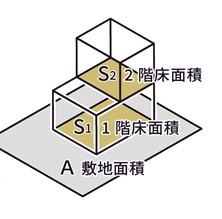

3 「建ぺい率」・「容積率」により、建てられる大きさが制限されます。

敷地いっぱいに建物を建てると、隣の建物との間に空間がなくなり、日当りや風通し等に悪影響を与え、住環境に支障を来たすおそれがあります。

空間や緑地、避難する際の安全性を確保し、住みよい環境を維持するために、「建ぺい率」・「容積率」というルールが適用されます。

(1) 建ぺい率: 敷地面積に対する建築面積の割合

下図で言うと

建ぺい率(%)= 建築面積(S1)/敷地面積(A)×100

※淡路市では、現在60%又は70%としています。

(2) 容積率: 敷地面積に対する延床面積の割合

下図で言うと

容積率(%)= 延床面積(S1+S2)/敷地面積(A)×100

※淡路市では、現在200%又は400%としています。

4 建物の高さが制限されます。

道路や隣接地への日照や採光、開放性等を確保するため、建物の高さが制限されます。高さ制限の種類には、道路斜線、隣地斜線等があります。

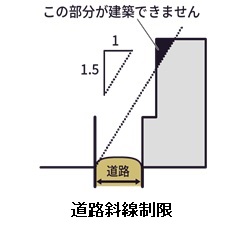

(1) 道路斜線による高さ制限

道路に対して開放性を保つため、前面道路の反対側の境界線から敷地側に向かって勾配1対1.5で立ち上がる斜線により、斜線を超える高さの建物を制限するものです。

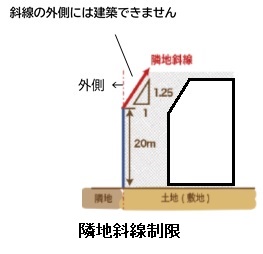

(2) 隣地斜線による高さ制限

隣地との関係において開放性を保つため、建築物の高さが20mを超える部分に適用される斜線制限で、その勾配は、1対1.25で立ち上がる斜線により斜線を超える高さの建物を制限するものです。

5 開発許可のチェックが厳しくなります。

無秩序な開発を防止するため、大規模開発を行うときには、都市計画法による許可が必要です。

都市計画区域になると3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、県知事の許可が必要となります(都市計画区域外では、10,000平方メートル以上)。

許可要件として、道路や公園、給排水設備等の確保や、防災上の措置が義務付けられるため、開発区域には一定の技術的水準の確保が期待できます。

※ 開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。

「土地の区画形質の変更」とは、次の3つの行為をいい、そのいずれか一つでもあれば、これに該当します。

(1) 区画の変更 道路、水路、公園などを新設、変更又は廃止すること。

(2) 形状の変更 盛土又は切土を行う造成で土地の形状を変更すること。

(3) 性質の変更 農地などの宅地以外の土地を建築物の建築等の用に供するために宅地に変更すること。

淡路市内では1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、以下の法律等に基づく手続が必要となります。

詳細については「開発行為について(/soshiki/toshikei/44188.html)」をご覧いただく、もしくは各許可権者へ照会ください。

- 都市計画法29条

- 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(兵庫県条例)

- 淡路市開発指導要綱